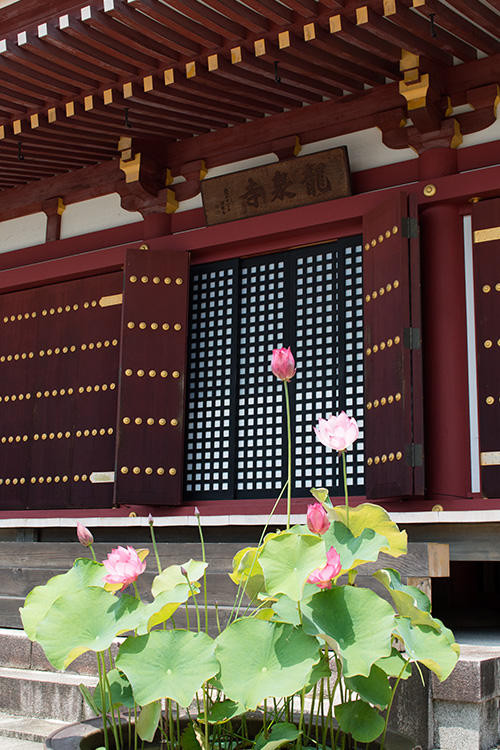

栃木県日光市山内にある下野三十三観音第三番札所日光山本宮四本龍寺です。

日光山本宮四本龍寺は、日光を開山した勝道上人が建てた観音堂です。

堂内には千手観音が祀られています。

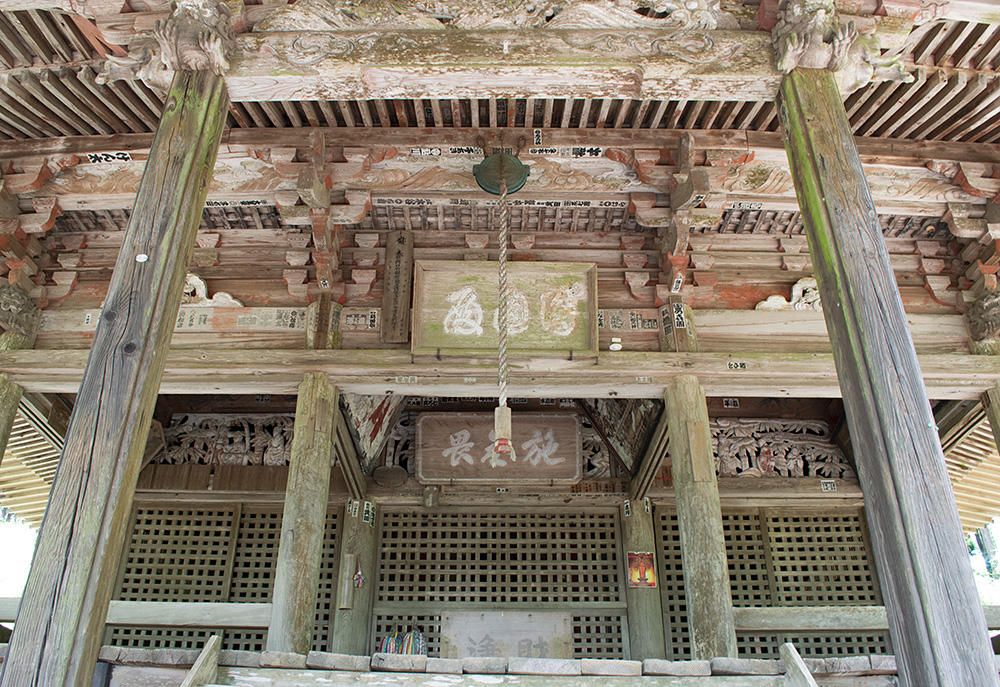

純木造造りで風雪に耐えた重々しい姿が印象的です。

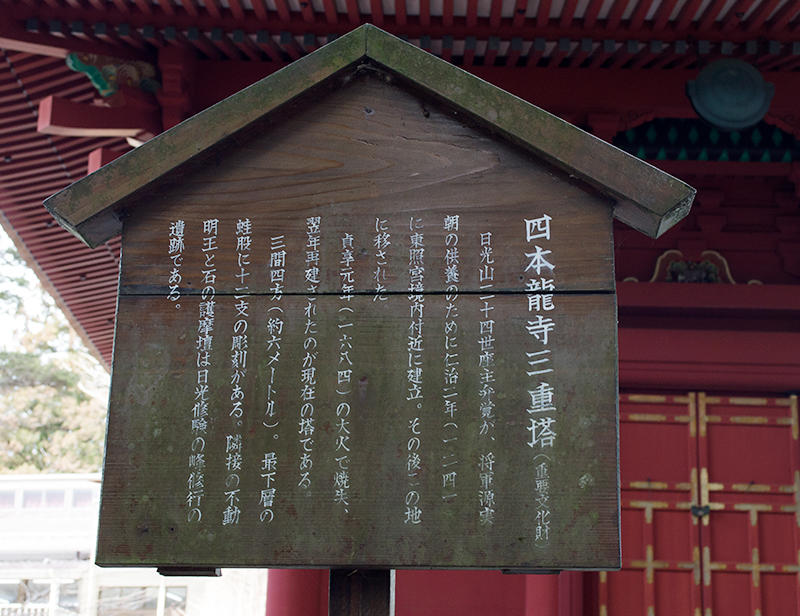

その脇には朱に染まった重文の三重塔が建っています。

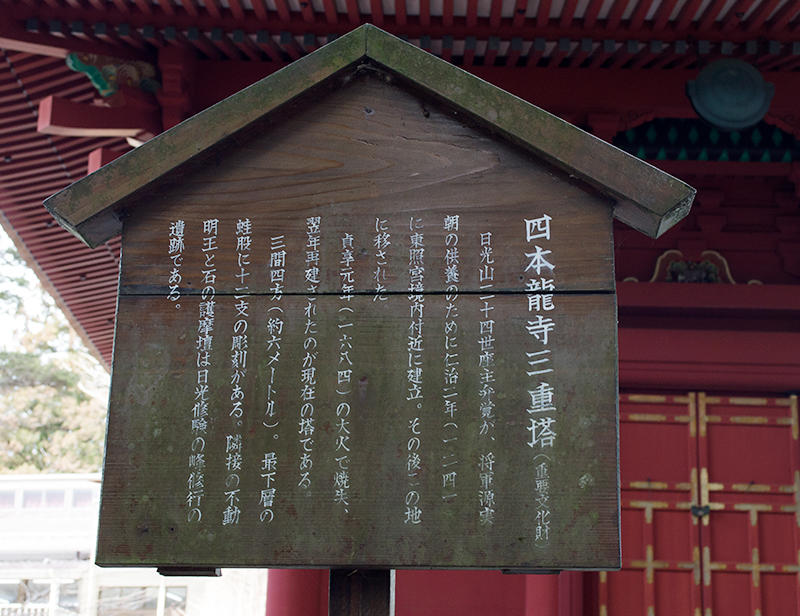

重文に指定されている三重塔です。

三重塔は1241年に建てられ、一度焼けて失われましたが1713年再建されました。

三重塔の造りは、桁行5.64m梁間5.64m三手組二重垂木。

一層目の桁上には四方に十二支の彫刻が極彩色で彩られています。

四本龍寺観音堂と三重塔の前にある有名な紫雲石です。

※ 四本龍寺紫雲石

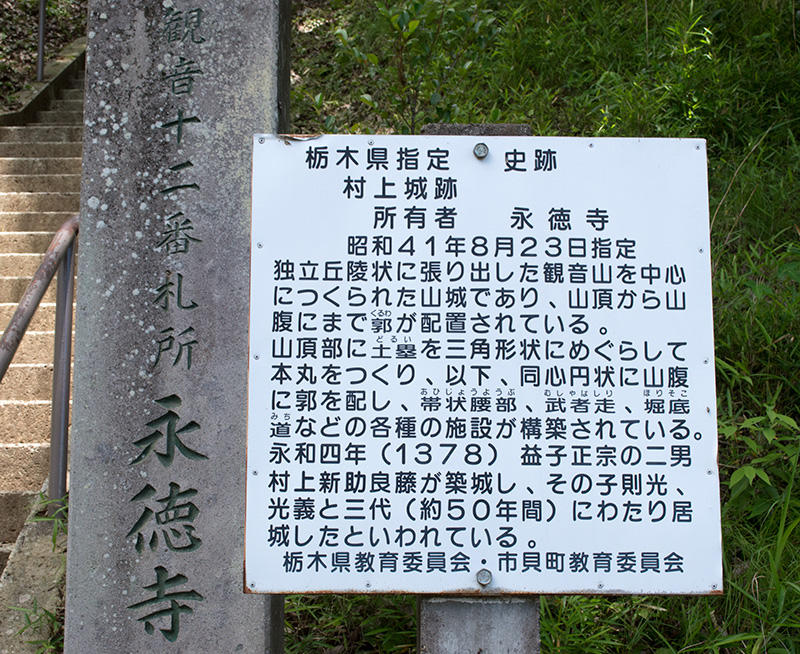

ここから西南に少し離れた唯心院境内 の礼拝石で勝道上人がある日礼拝 をささげた折この石の辺りから紫の雲 が立ちのぼり男体山の方へたなびくの を見たということから紫雲石を呼ばれ る。

そしてこの地を四神守護の霊地とし て四本龍寺を建てたという。

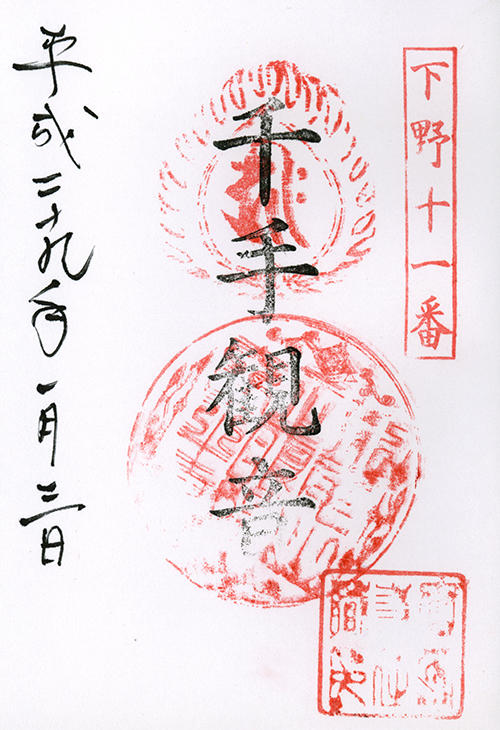

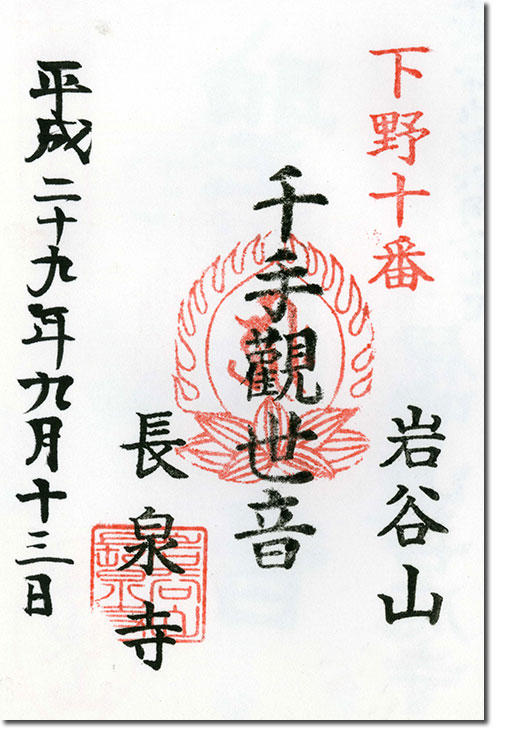

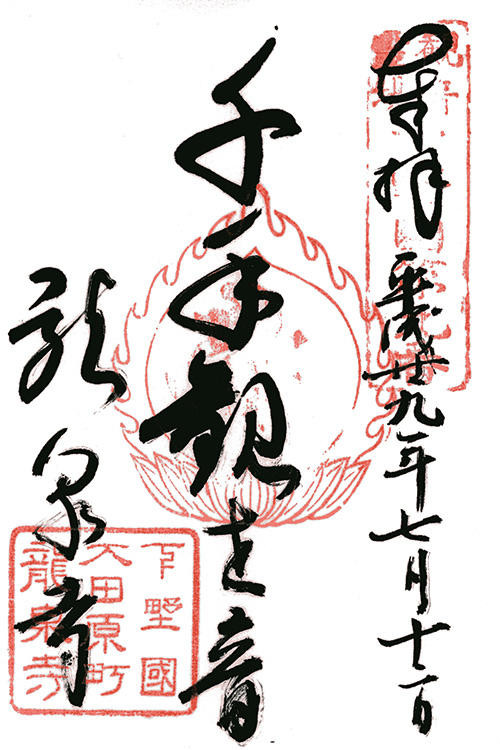

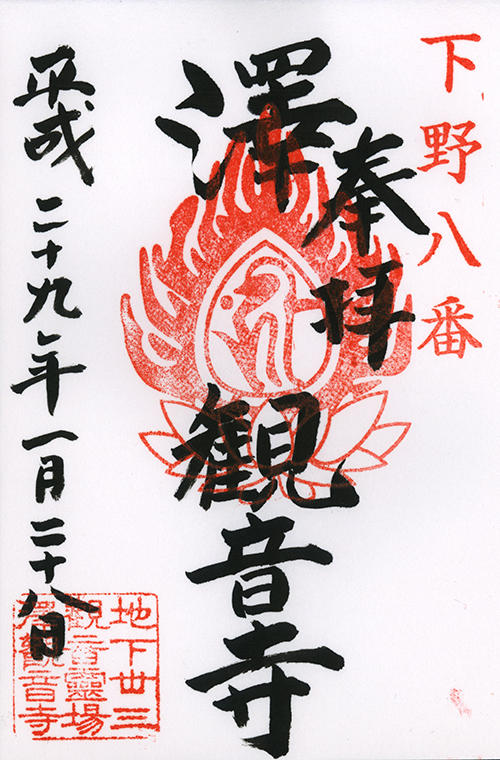

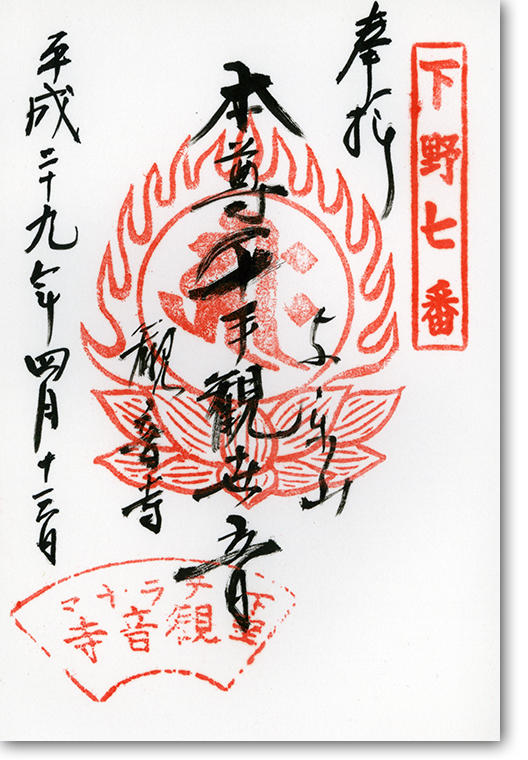

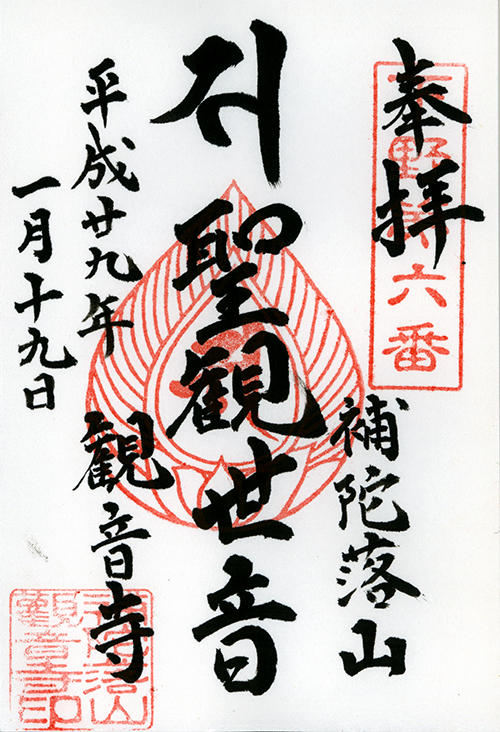

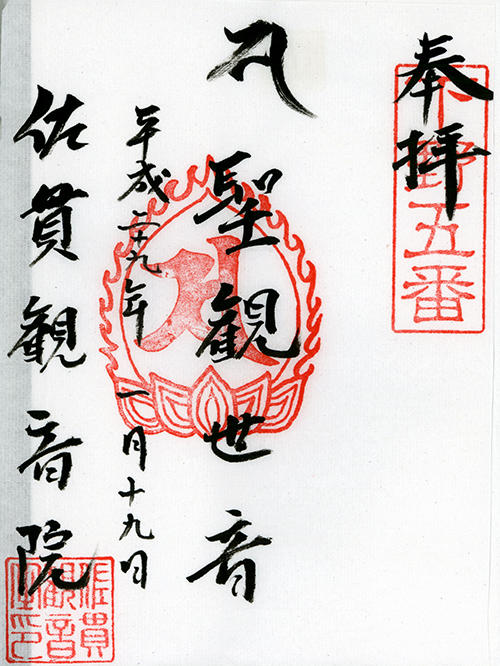

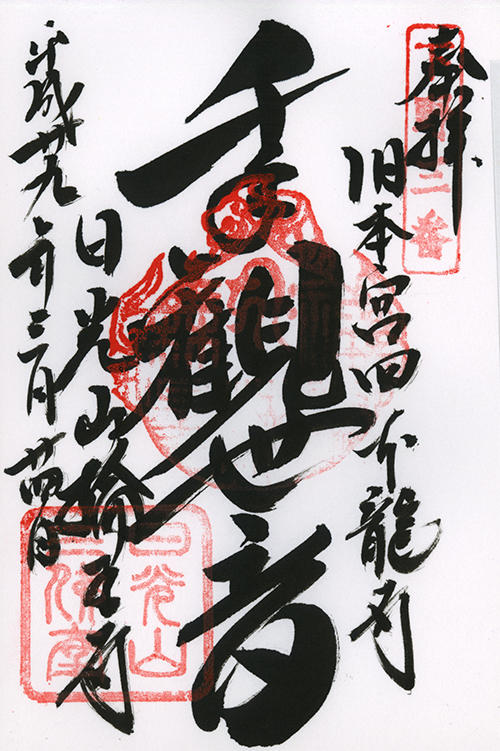

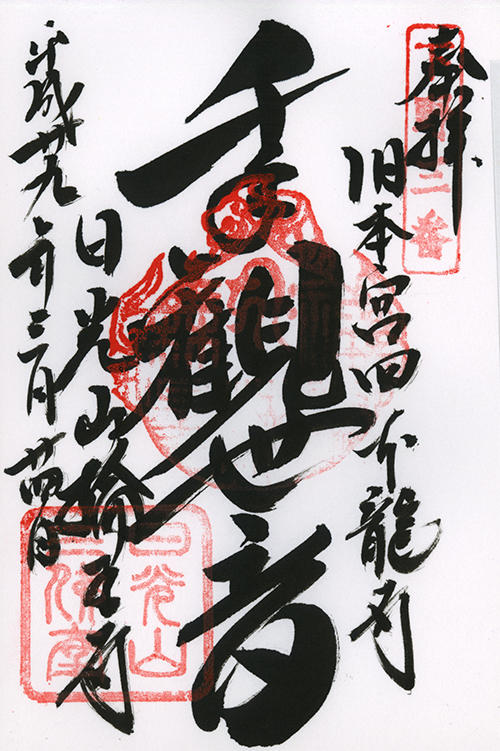

四本龍寺の御朱印は輪王寺内の大護摩堂で頂くことが出来ます。

二荒山神社の別宮の瀧尾神社への参道です。

滝尾道と言われ、杉の大木の中を石畳みが続いています。

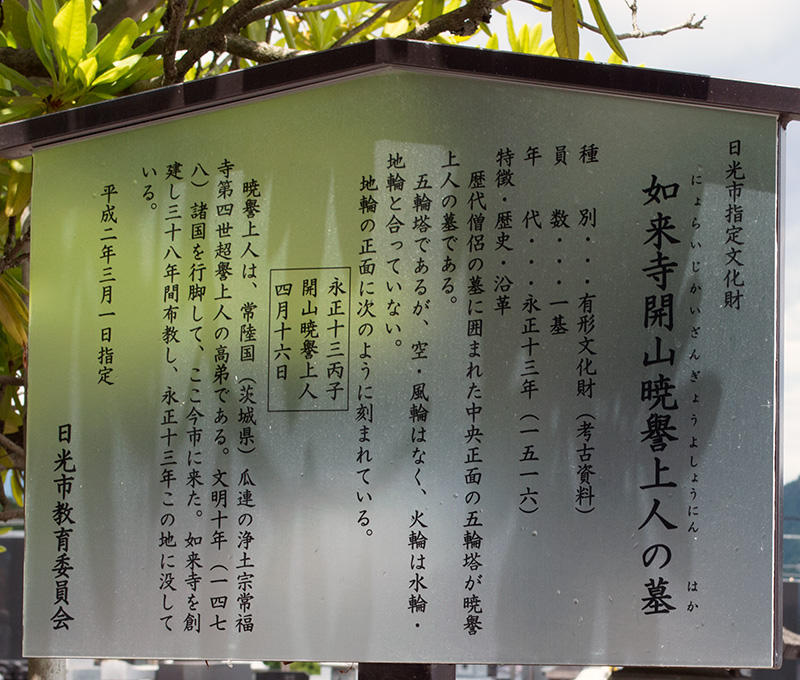

勝道上人の霊廟で裏手にお墓があります。

香車堂ともいわれ、安産の神様として親しまれています。

謂れは、妊娠した女性がこのお堂にお参りして堂前の香車の駒を借りてきてご祈願すると、そのご利益で安産できるというのです。(香車のごとく、まっしぐらに生まれることを願う安産の神様として信仰)そして霊験があった時はそのお礼として新しく駒を作って借りてきた駒とともに返すのだそうです。

詳細は、霊場巡礼in栃木(旧)で確認できます。

https://maywind.sakura.ne.jp/jyunrei/blog/2017/03/post-16.html